第五届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映月暨中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册项目传承人记录成果特展

6月10日,是我国第18个文化和自然遗产日。为充分发挥公共图书馆在文化和自然遗产保护、宣传等方面的作用,营造非遗保护的良好社会氛围,盐池县图书馆响应国家图书馆的号召,与全国220余家图书馆联合主办“年华易老,技·忆永存——第五届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映月暨我国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(册)项目传承人记录成果特展”线上展映活动。

特展聚焦“人类遗产,中国智慧”“建档记录,履约实践”两大主题,依托近年来我国非遗记录工程——国家级非遗代表性传承人记录工作取得的成果,回顾20余年来我国的申遗历程,梳理我国20年来在非遗保护建档记录方面的履约成果,展示中国列入联合国教科文组织非遗名录、名册的43个项目的独特魅力和保护传承取得的可喜进展。通过对记录成果的展映,让人民群众在文化和自然遗产日期间共同欣赏非遗的多彩魅力,共同享有非遗保护的优秀成果,共同开创非遗保护工作更美好的未来。盐池县图书馆将在6月13日-7月9日期间,通过微信公众号,分期对27项中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册项目非遗记录工程成果进行展映。

领域:表演艺术

列入时间:2001年被宣布为人类口头和非物质遗产代表作,2008年列入人类非物质文化遗产代表作名录

名录类型:人类非物质文化遗产代表作名录

展映作品:

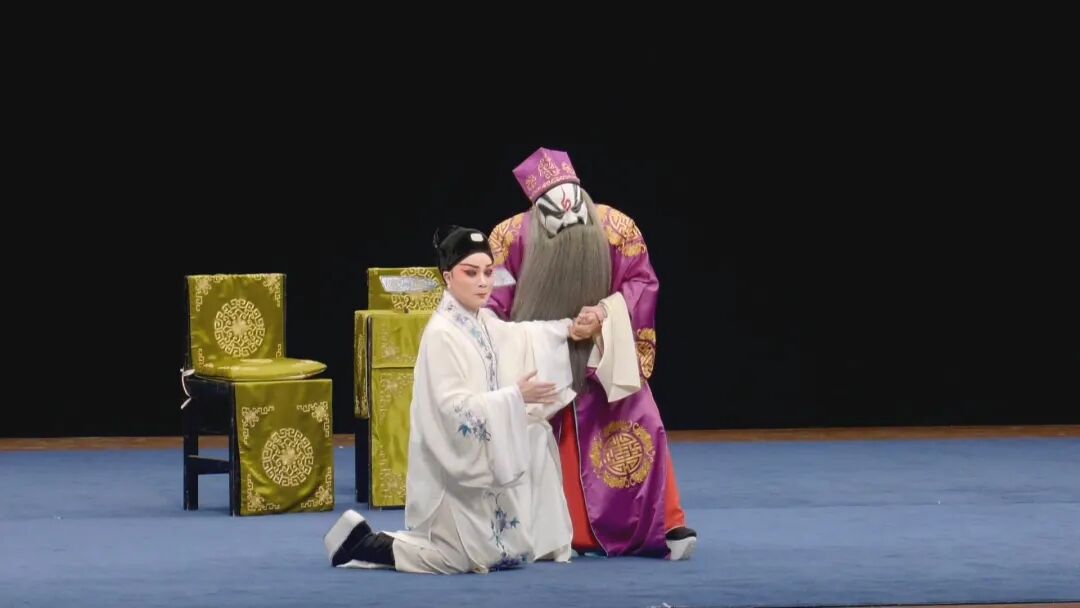

昆曲艺术,又称“昆山腔”“昆腔”,20世纪后有“昆剧”之称。昆曲是现存的中国最古老的剧种之一,起源于明代(公元14—17世纪)。昆曲的唱腔具有很强的艺术性,对中国近代的所有戏剧剧种,如川剧、京剧都有着巨大的影响。昆曲表演包括唱、念、做、打、舞等,这些内容亦是培训京剧演员的基本科目。昆腔及其戏剧结构(旦、丑、生等角色)亦被其他剧种所借鉴。《牡丹亭》《长生殿》成为传统的保留剧目。昆曲表演用锣鼓、弦索及笛、箫、笙、琵琶等管弦和打击乐器伴奏。昆曲的舞蹈动作具有丰富的表现力。

列入时间:2003年被宣布为人类口头和非物质遗产代表作,2008年列入人类非物质文化遗产代表作名录

古琴艺术(梅庵琴派)-王永昌

江苏省非物质文化遗产保护中心

古琴艺术(浙派)-郑云飞 浙江省非物质文化遗产保护中心

在中国历史发展的长河中,古琴一直占据着一个重要地位,和中国的书画、诗歌以及文学一起成为中国传统文化的承载者。古琴是中国独奏乐器中最具代表性的一种。人们弹奏古琴往往不仅是为了演奏音乐,还和自娱自赏、冥思、个人修养以及挚友间的情感交流密不可分。从早期的文学作品以及考古发现中,可以得知古琴在中国已有3000多年的历史。它的演奏是高雅和身份的象征,因此它成了贵族和文人的精英艺术。实际上,古琴和中国文人的历史有着密不可分的渊源,因为它是中国文人所必需的素质修养“琴、棋、书、画”当中的一种,且位居其首。古琴艺术吸纳了大量优雅动听的曲调,演奏技法复杂而精妙,而且有着独特的记谱法,大量乐谱都是人们口头流传下来的。古琴有七根弦、十三个徽,通过十种不同的拨弦方式,演奏者可以演奏出四个八度。古琴的演奏有三种基本技巧:散、按、泛。“散”是空弦发音,其声刚劲浑厚,常用于曲调中的骨干音;“泛”是以左手轻触徽位,发出轻盈虚飘的乐音(泛音),多弹奏华彩性曲调;“按”是左手按弦发音,移动按指可以改变有效弦长以达到改变音高的目的。同一个音高可以在不同弦、不同徽位用散、按、泛等不同方法奏出,音色富于变化。